回應農業部漁業署「漁船建造許可及漁業證照核發準則」部分條文修正[1]

文/周諾恆

氣候暖化、海水酸化、污染加劇、棲地被破壞,物種滅絕加速 [2] ,生態危在旦夕。無論為了資源養護或生態復育,文明社會都應致力於環境永續。過度捕撈會削弱氣候變遷下海洋資源的復原能力 [3];因此除了減碳、排污管理、限制開發之外,漁業管理亦是重中之重 [4]。

拖網及刺網漁法一直在國際間飽受爭議,兩者皆容易造成混獲誤捕鯨豚、海龜、鯊魚等生物;不當使用細網目網具更會把小魚、魚苗一網打盡,成為攪碎作飼料的「下雜魚」[5]。底拖網直接破壞海床、摧毀生境;刺網則容易漂走或勾住海床或礁石,於海底成為不斷纏死生物的「鬼網」。因此國際社會禁止於公海使用流刺網,各國於其經濟水域亦多有限制甚至禁止使用刺網或拖網之規範。而其他就算環境破壞風險較低、誤捕 (bycatch) 較少的漁法,如果缺乏調查數據及管制而造成不當、過度捕撈,亦同樣不應被視為「永續」[6]。

面臨枯竭的海洋

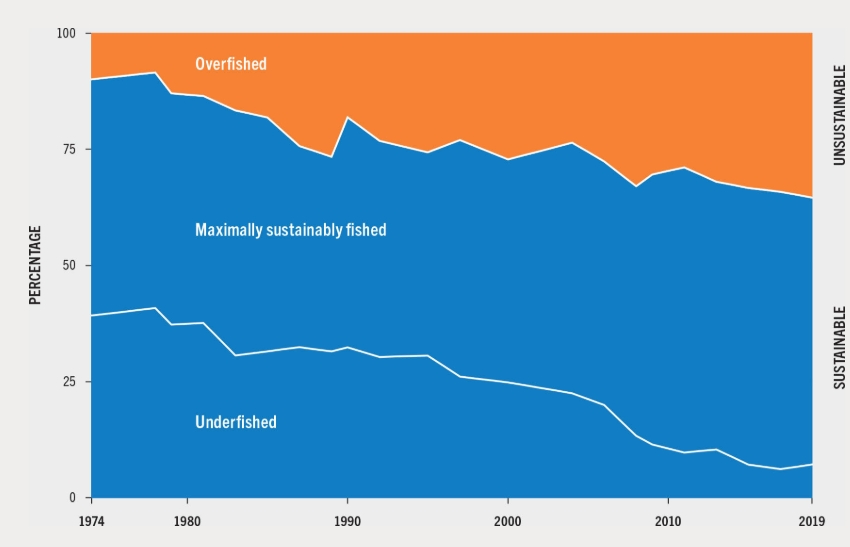

聯合國推動成立的生物多樣性和生態系統服務政府間科學政策平台 (IPBES) 於2019年生物多樣性和生態系統服務全球評估報告指,「綜合說明脊椎動物種群趨勢的『地球生命力指數』顯示,物種種群數量自1970年以來迅速減少,陸地物種減少了40%,淡水物種減少了84%,海洋物種減少了 35%。」而捕魚是過去50年對海洋生物多樣性影響最大的因素。「已達過度捕撈的海洋魚類所占比例越來越高(2015年為33%),其中包括具有重要經濟意義的魚群,而60%魚類已達到最大可持續捕撈量。」[7]而聯合國糧農組織指,1974年全球可持續漁業資源比例為90%,於2019年下降至64.6% [8]:

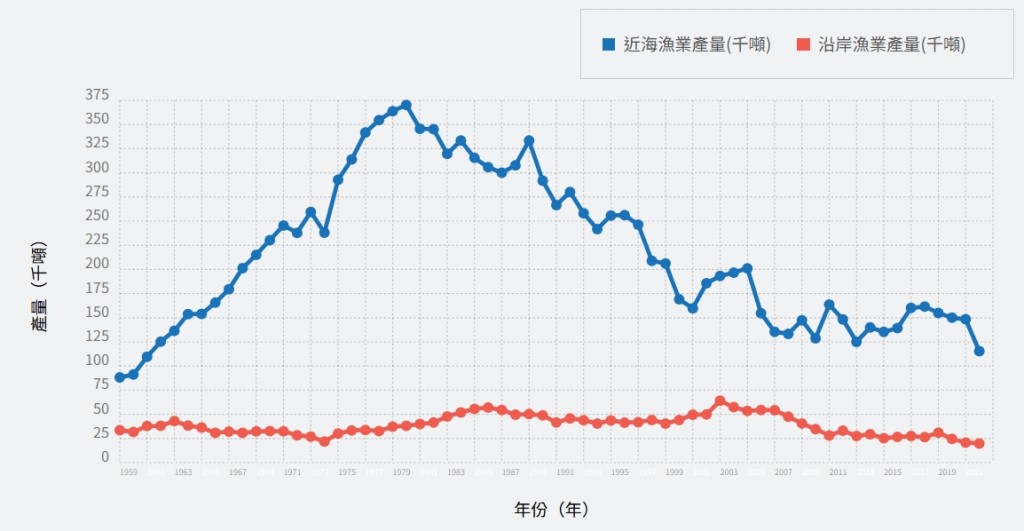

台灣近海漁獲總量亦逐年減少;至2022年只剩115千噸,不足1980高峰期370千噸一半 [9]。2024年,綠色和平及高雄科技大學水產養殖系何宣慶副教授發表調查報告,指台灣多種經濟魚類平均體型變小,「顯示捕撈壓力已大於魚群復原力,長此以往將造成臺灣主要經濟魚種數量變少又變小」[10] 。

現行汰建制度如何管理捕撈 – 綁定漁船數量、噸位、漁法

漁業署2020年專題報導《漁船汰建制度沿革介紹》指出,為維護海洋資源「可持續」,漁業捕撈可從「投入」及「產出」兩個面向進行管制:

投入 – 包含漁船數量、漁民數量、漁船噸位、馬力、禁漁期、禁漁區及漁具漁法限制等;

產出 – 包含總漁獲配額、個別漁獲配額、漁獲種類及漁獲體型限制等。

因此,台灣於1989年起全面實施漁船汰建制度,規定須汰換一艘舊船,始可建造一艘新船,藉此限制整體漁船數量及噸位不再增加(亦即逐步自然減少)。於之後的修訂中逐漸加入對漁業種類登記及變更、轉換的限制,並逐步實施老舊漁船收購計畫,漁船(筏)總數於1989年時約有31,840艘,至2020年減少至大約21,818艘。 [11]農業部於2016年版《漁船建造許可及漁業證照核發準則部分條文修正總說明》表示,「刺網漁業屬於漁獲選擇性低、混獲率高、易影響海洋生態及環境之漁業,應加強管制,爰修正該等漁業不得登記為兼營漁業」,「以限制該等漁船數量」;「為輔導拖網、刺網等漁業轉型,應准其得直接變更經營為一支釣或曳繩釣等對海洋生態影響較低之漁業種類」。[12]

現時《漁船建造許可及漁業證照核發準則》[13] 有多項規定,以限制整體漁船數量及噸位逐漸減少、引導高環境風險漁法自然退場。整理有關條文如下:

【漁船噸位限制】

.第3條 四 – 汰建資格:原有漁船滅失,經核准建造相同噸數漁船並繼續經營相同漁業種類之資格

.第3條 五 – 汰舊噸數:原有漁船經核准取得汰建資格之噸數

【漁業種類綁定】

.第25條 – 漁業證照登記之主漁業以一種為限

.第22條第1項 – 拖網、鮪延繩釣、延繩釣、魷釣、鰹鮪圍網、鯖鰺圍網、刺網等,不得登記為兼營漁業

【限制變更漁業種類】

.第9條 – 以申請變更主營業為拖網為例,須取得至少一艘同長度、同噸位等級之拖網漁業汰舊噸數,且所取得之拖網汰舊噸數需達該船總噸數之95%。

(參考:漁業署網頁《漁船變更經營漁業種類(主營業)應注意事項?》 [14] )

【鼓勵轉型】

.第10條第1項 – 其他漁業漁船可直接變更經營一支釣或曳繩釣漁業

(此外,於2017年訂定之《刺網漁業轉型輔導措施》,對刺網船筏以主營補助20萬元、兼營補助15萬元方式,輔導轉型為一支釣或曳繩釣等釣具類漁業 [15] ,至2022年已輔導 3,235 艘刺網業者轉型。[16])

但中國時報於「刺網規範全台不一 漁業署決整合」報導中引述審計部決算報告指,台中市、高雄市及彰化縣迄今未訂定刺網漁業管制規範,其餘16市縣對於禁止期間、距離、刺網類型、漁船噸數等管理規範模式不一;農業部對此回應,將研議整合海底地形一致縣市的刺網漁業管理規範,也將持續與3縣市政府溝通,盼能設立規範。[17]

汰建制度修訂 契機還是危機?

然而,刺網漁業管理規範未整合,漁業署卻先於2024年6月25日預告修正「漁船建造許可及漁業證照核發準則」[18]部分條文草案,放寬多項漁法經營權限制。我們在研商會議得知,此次修訂緣起於有澎湖漁民向立委及漁業署反映,希望增加以刺網漁法捕撈土魠魚;漁業署希望回應漁船需求之餘,「藉此契機」推出「收購舢筏換取增加刺網權」以減少舢筏數量。

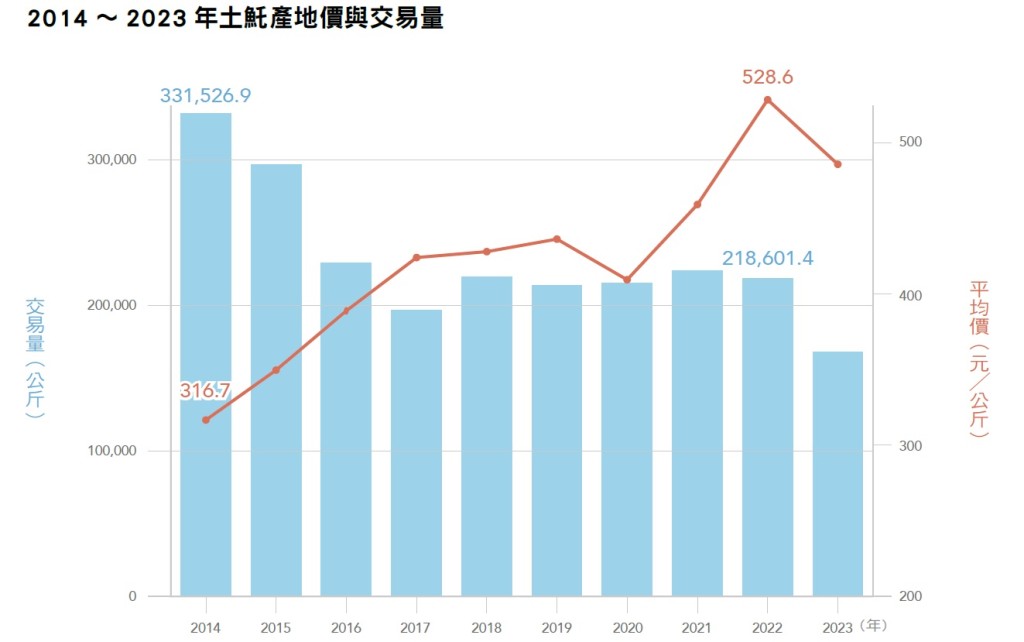

但如農傳媒報導指出,「2001年臺灣沿近海土魠魚漁獲量達3,249公噸,之後逐年下滑,自2016年以來,沿近海漁獲量多在每年400至600公噸間徘徊,不到巔峰期的二成」;報導引述水產試驗所沿近海資源研究中心主任翁進興指:「現在算是穩定的低點。」[19] 國際自然保護聯盟IUCN的《瀕危物種紅色名錄》把土魠魚 (學名:康氏馬加鰆 Scomberomorus commerson) 列為紅色「近危」[20];臺灣海洋保育與漁業永續基金會、 中央研究院數位文化中心建置的《臺灣海鮮選擇指南》網站亦因土魠魚「已遭過度捕撈,野生資源銳減」,「成長緩慢,資源不易恢復」而列作紅色「避免食用」級別 [21]。

由此觀之,增捕土魠魚似乎不是具說服力的改制「契機」。預告修正只有條文改動而無現時舢筏捕撈量統計、亦沒有預期改制後捕撈情況的推算,令人憂慮:會否只有帳面上的船隻數量及總噸位減少,卻反而令整體實際作業量提升?

減少舢筏數量,以鬆綁漁業種類、改變汰建制度為代價?

漁業署指今次修正是「為減少整體漁撈能力,有助於我國沿近海漁業資源養護」;如此,則合理、直接的方向應該是改善輔導轉型,以至檢討漁船燃油補貼、加強漁業管理及執法、增加收購漁船等措施。但條文修正內容中,有兩條、共四項新増條文皆為鬆綁拖網、刺網經營。(以下均是以漁業署2024年6月25日預告修正「漁船建造許可及漁業證照核發準則」部分條文之草案進行闡述)

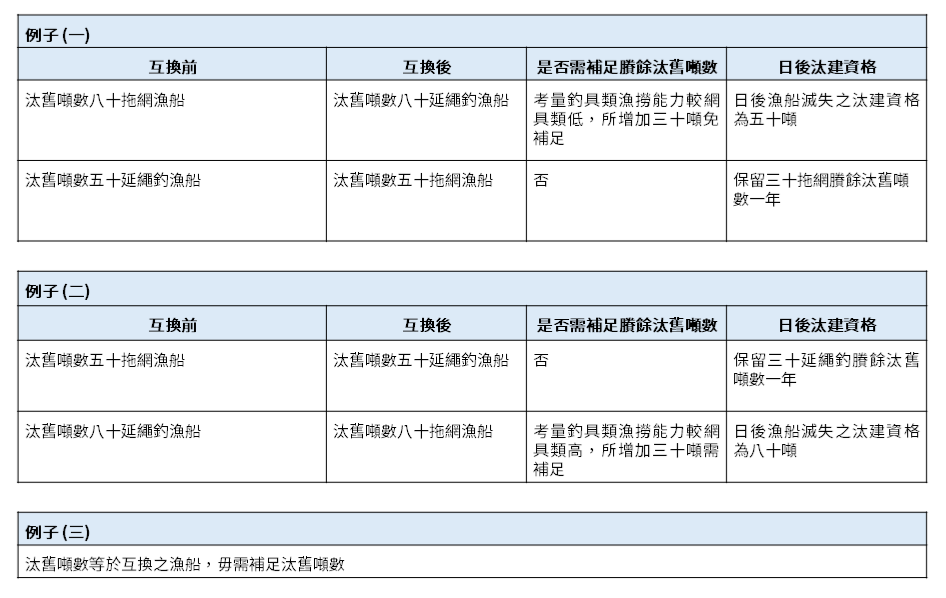

其一為修訂草案第9條,「放寬拖網或刺網得與現有相同規模級別鮪延繩釣或延繩釣漁船互相變更經營漁業種類」,可參考以下幾種例子:

此條是打算藉著經營種類鬆綁,使漁法及噸位不同的漁船於互換過程逐漸減少汰建噸數,從而減少整體漁船總噸位。

研究員施仲平提醒,由於漁船捕撈能力、技術、銷售能力等有所差異,如果雙方捕撈量都受到管制,互換交易可能純粹出於「以較低作業成本捕撈同樣數量之漁獲」而短期內不會增加捕撈量。

但現時總量管制僅限於個別品種,多數漁貨仍任由業者「多撈多得」。因此互換經營種類的誘因很可能是拖網一方欲「以小換大」增加捕撈量,或者延繩釣漁船欲轉型「捕撈能力較高」的拖網或刺網,才會以金錢或其他手法取得另一方同意互換;而互換的另一方則可能因年紀老邁等原因,本來屬於低度作業。若互換種類的雙方噸位相同,就不會影響汰舊噸數,「整體噸位減少」更無從說起,純粹方便了積極捕撈的業者。

其次為修訂草案第25條,開放兼併舊船或小舢舨漁筏的拖網或刺網權,簡要敘述如下:

【修訂草案 第25條】

.新增第25條之3,「漁業人取得一艘與現有漁船相同級別之其他漁業種類漁船汰建資格,得申請增加經營該漁業種類」(包括拖網刺網);

.新增第25條之4,「以現有漁船申請增加經營刺網漁業,無法依前條規定取得相同級別之刺網漁船汰建資格者」,可以取得若干舢舨或漁筏汰建資格換取所需噸位;

.新增第25條之5,「依前二條規定核准增加經營漁業種類滿三年以上者, 得申請保留一種主漁業及註銷其他漁業種類, 並得保留該註銷漁業種類之汰建資格;其汰舊噸數與原漁船總噸位相同」。

以上三項新增,開放兼併舊船或小舢舨漁筏的拖網或刺網權,令更能抗風浪出海、作業能力更強的新船、大船,得以進行拖網或刺網作業。「若干舢舨或漁筏」之數量如何訂定,亦無數據支持。如同前第9條,會接受兼併的舢筏原本可能低度作業;漁船轉用網具而增加的捕撈量可能比所兼併的舊船或舢筏更高。新增條文並無直接寫「增加主營或兼營刺網漁業」字眼,但在說明部分皆指「增加現有漁船之主營漁業」或「增加主營或兼營刺網漁業」。一來一回下,等於打破現行「主漁業以一種為限」、「拖網、刺網等主漁業不得任意變更或兼營」的方針;而且修正條文並無列明原本主營受總量管制如鯖鰺魚、飛魚卵、魩鱙等種類的漁船,是否亦可以透過兼併增加經營其他拖網刺網漁業。

漁船壽命可達25年以上 [22],以全球以至台灣海洋生態崩潰的速度,恐怕等不到汰舊規定見效。雖然漁業署於研商會議提出可新增一項規範以回應保育團體憂慮,「以25條之4增加刺網為主漁業之漁船禁止在台灣本島3海浬內進行刺網作業」;但既然台灣各漁場海域情況本就千差萬別,何以獨留離島不受規範?而離岸3海浬作業是否足以彌補作業日數或捕撈量之提升,在沒有相關數據與研究下也不得而知。

正式修正公布出爐 – 刪去收購舢筏 但也沒了3海浬禁止刺網作業之規定

「漁船建造許可及漁業證照核發準則」部分條文已於今年(2025)1月21日正式公告,漁業署部分採納保育團體意見,於正式修正公報中刪去了草案中收購舢舨漁筏換刺網權的機制;但同時也未見「禁止在台灣本島3海浬內刺網作業」之部分。文件中仍無提供產業及生態數據或影響評估。對於「會否只有帳面上的船隻數量及總噸位減少,卻未見減少整體漁撈能力,先見協助產業界季節性變換經營漁業種類,反而令整體實際作業量提升」的疑慮,依然未解。

民主社會政策改變 需予資料及時間讓公眾參與

原草案內容缺乏數據說明,預告期亦只有14天。如行政院秘書長2023年10月23日院臺規長字第1125021127號指出,法規命令草案「為使各界能事先瞭解,並有充分時間表達意見」,「應至少預告60日」[23];農業部以「法規內容係授予民眾利益之情形」為由縮短本案預告期間,但正如海岸開發案、離岸風機設置等政策需予各界及漁業界瞭解,會影響台灣以至全球生態的漁業政策亦應讓社會瞭解及表達意見。

漁業經營權轉移修訂,並非直接、簡單的數量增減,而是涉及多種機制互動;遺憾見到在沒有作業情況及海洋生態兩方面的統計分析及預期效果影響評估之下便修正相關條文,我們仍要呼籲農業部漁業署:

- 預告修訂時,應提供產業及生態統計數據與預期影響評估

- 優先整合漁業管理政策,如區域刺網規範及實際捕撈量管制

- 貫徹政策方針:輔導網具漁業轉型、減低環境衝擊

- 短期內補回「以第9條改營刺網、第25條之3增加刺網為主漁業之漁船,禁止在距岸3海浬內作業」

- 以全面禁用或如何有效管理底拖網漁業為目標,展開更多對話

後記

動筆前曾就此事請教東海大學生命科學系副教授溫國彰老師,及長期研究漁業及海洋政策的施仲平研究員。感謝施仲平兄分享漁業知識與相關提醒,亦感謝溫國彰老師以保育角度提供方向性提醒:作業規範原本會造成自然的季節性休漁,要放寬作業彈性是否有數據指出現時魚類數量穩定增加、可以負擔增捕;小型、家庭式傳統漁業 (artisanal fisheries) 並不一定比商業化漁業更破壞性,重點在於有效自理及管理;在環境倫理之中,小漁民比工業式捕漁企業更應被優先關顧、輔導;刺網權兼併會造成甚麼影響、為何一百噸以上漁船只需兼併9艘舢筏就可以得到刺網權而不是20、30艘,政府都需要數據及評估報告去證明、讓社會充分了解及討論,等等。